AQUI-FR

Plateforme de modélisation hydrogéologique nationale AQUI-FR

Le projet Aqui-FR vise à permettre un suivi et une prévision de la ressource en eau souterraine en France ainsi qu’à faciliter les études d’impact du changement climatique. Pour cela, Aqui-FR se base sur les applications hydrogéologiques existantes.

Aqui-Fr est un projet de recherche dont les données ne sont pas publiques à ce jour. L’accès aux résultats des simulations reste pour l’instant réservé aux membres du consortium et aux acteurs des services publics concernés via un site extranet.

Dernière mise à jour le 19/05/2022

2025

- Conférence : Manlay, A., Vergnes, J.-P., and Habets, F. On the need for better groundwater initial conditions estimation in seasonal forecasts: a data assimilation scheme for Aqui-FR hydrometeorological modelling platform. Example with the regional case study of the Somme basin (France). EGU General Assembly 2025, Vienna, Austria, 27 Apr–2 May 2025, EGU25-16561.

- Projections climatiques réalisées avec Aqui-FR dans le cadre d’Explore 2

– Projections hydrologiques souterraines par Vergnes et al. Présentation à télécharger ici

– Article de synthèse Jeantet, A., Vergnes, J.-P., Munier, S., and Habets, F. (2025): Climate change impacts on groundwater simulated using the AquiFR modelling platform, EGUsphere [preprint]

2024

- Article sur l’évaluation des apports aux rivières par Aqui-FR

Guillaumot, Luca, et al. Are regional groundwater models suitable for simulating wetlands, rivers and intermittence? The example of the French AquiFR platform. Journal of Hydrology 644 (2024): 132019. - Rapport de fin de phase 3 : Plateforme de modélisation hydrogéologique nationale AQUI-FR

Habets, Sobaga, Amraoui, Vergnes, Audigane, Le Moigne, Munier, Guillaumot, Dreuzy, Willement, Etchervers, Soubeyroux, Batté, Gallois (2024).

Rapport à télécharger ici

2022

- Bulletin de prévisions saisonnières de la ressource en eau souterraine de Mai 2022

- Article scientifique sur le développement d’un modèle adapté aux aquifères de socle

Cornette, Nicolas, et al. Hillslope-scale exploration of the relative contribution of base flow, seepage flow and overland flow to streamflow dynamics. Journal of Hydrology 610 (2022): 127992. - Conférence : Jean-Marie Willemet, Simon Munier, François Besson, Pierre Etchevers, Patrick Lemoigne, et al. Aqui-FR: Towards a hydro-geological seasonal forecasting system for metropolitan France. XIeme Assemblée Scientifique de l’Association Internationale des Sciences Hydrologiques (AISH), May 2022, Montpellier, France.

2021

- Rapport de fin de phase 2 (version provisoire)

- Rapport de stage d’André Mounier sur l’évaluation des prévisions saisonnières (en anglais)

- Bulletin de prévisions saisonnières de la ressource en eau souterraine de Mai 2021

2020

- Article scientifique utilisant Aqui-FR

Bonnet, R., Boé, J., & Habets, F. (2020). Influence of multidecadal variability on high and low flows: the case of the Seine basin. Hydrology and Earth System Sciences, 24(4), 1611-1631. - Article scientifique en anglais présentant l’évaluation de l’outil Aqui-FR sur 60 ans

2019

Article en français présentant le projet dans la revue BRGM Géosciences

Exposé sur les prévisions saisonnières de la ressource en eau souterraine réalisées avec Aqui-FR avec un zoom sur le bassin de la Loire présenté lors de la semaine de REV organisée par l’EPTB Loire en Septembre 2019

Présentation en anglais sur les prévisions saisonnières de la ressource en eau souterraine réalisées avec Aqui-FR lors de la conférence European Meterological Society En Septembre 2019

Article scientifique sur l’évaluation de la plateforme Aqui-FR sur une période de 60 ans : 1958 – 2018 : Soumis à HESS, en ligne depuis le 22 Mai 2019

Journée thématique Services Climatiques et Ressource en Eau : le 14 Janvier 2019, Paris, une journée dédiée aux prévisions saisonnières de la ressource en eau en France ainsi qu’aux projections climatiques de la ressource en eau en France avec un focus sur les eaux souterraines avec :

Une présentation sur Aqui-FR et son évaluation sur une période de 60 ans (1958-2018), par J.P. Vergnes

Une présentation sur les prévisions saisonnière des eaux souterraines avec Aqui-FR, par D. Leroux

Une présentation sur les projections climatiques centrée sur les eaux souterraines avec Aqui-FR, par F. Habets

2018

- Audrey Gervereau (UMR 7619 Métis, Lhygès) : Assimilation de données pour la correction des états initiaux dans un contexte de prévision opérationnelle des systèmes aquifères. M2 HH, Paris

- Mampionona RAZANAJATOVO (UMR 7619 Métis) : Impact du changement climatique sur les eaux souterraines. Rapport M1 HHS, Paris Saclay

- Rapport d’étape en Juillet 2018 (16 pages)

- Une présentation de Quentin Courtois sur le développement d’une modélisation sur les aquifères de socle, lors de la conférence internationale CMWR2018 en Juin 2018 (en anglais).

- Une présentation de Nicolas Roux sur l’outil Aqui-FR et son utilisation pour le suivi en temps réel et pour les prévisions saisonnières, lors de la conférence internationale CMWR2018 en Juin 2018 (en anglais).

- Une présentation sur l’évaluation d’Aqui-FR par Jean-Pierre Vergnes lors de la conférence internationale CMWR2018 en Juin 2018 (en anlais).

- Une présentation sur Aqui-FR lors d’une courte présentation à METIS en Mai 2018

- Une présentation sur Aqui-FR lors d’un séminaire au LHYGES à Strasbourg en Janvier 2018

2017

- Rapport d’avancement sur la modélisation des aquifères de socle par Quentin Courtois et al. Décembre 2017

- Une présentation lors de la rencontre Gestionnaires-Chercheurs à l’AFB mi Novembre 2017

- Rapport de fin de 1ere phase de Mai 2017

- Ryma Aissat (UMR 7619 Métis) : Impact du changement climatique sur la ressource en eau en France: apport d’une représentation explicite des aquifères. Rapport M2 HH, Paris

2016

- Une présentation et un poster sur Aqui-FR ont été présentés à la conférence IAH à Montpellier en septembre 2016

- Une présentation a été faite à la conférence IGEM à Paris en octobre 2016

- En octobre, début de la thèse de Quentin Courtois à Rennes sur les «Ressources en eau et transferts de solutés dans les zones altérées superficielles des régions de socle»

- Loriane Carluer Candillon (UMR 7619 Métis) : Analyse de la variabilité annuelle des prélèvements en nappe en lien avec les conditions météorologiques et estimation des conséquences sur la prévision de l’état des eaux souterraines

- Gustavo Cardenas (UMR 7619 Métis) : Evaluation de la méthode ESPERE développée par le BRGM et visant à estimer la recharge des aquifères à partir d’observation dans le cadre d’un modèle parfait

- Yann Sergent (Géosciences Rennes) – stage de fin d’étude : Etude des relations entre les structures topographiques et les écoulements souterrains

2015

- Benjamin Delfino (BRGM) – stage de M2 : Comparaison du schéma de bilan hydroclimatique SURFEX avec d’autres schémas de bilan couplés avec le code de calcul MARTHE du BRGM

2014

- Aurore Réfloch (géosciences Rennes) – stage de M2 : Modélisation 3D des écoulements à surface libre dans les aquifères de socle : Application à un bassin breton : le bassin versant de la Laïta

- Cécilia Avignon (UMR Métis) – stage de M1 : Projet Pré-AquiFR – Enquête sur l’intérêt du projet Aqui-FR et définition des besoins auprès de différents gestionnaires

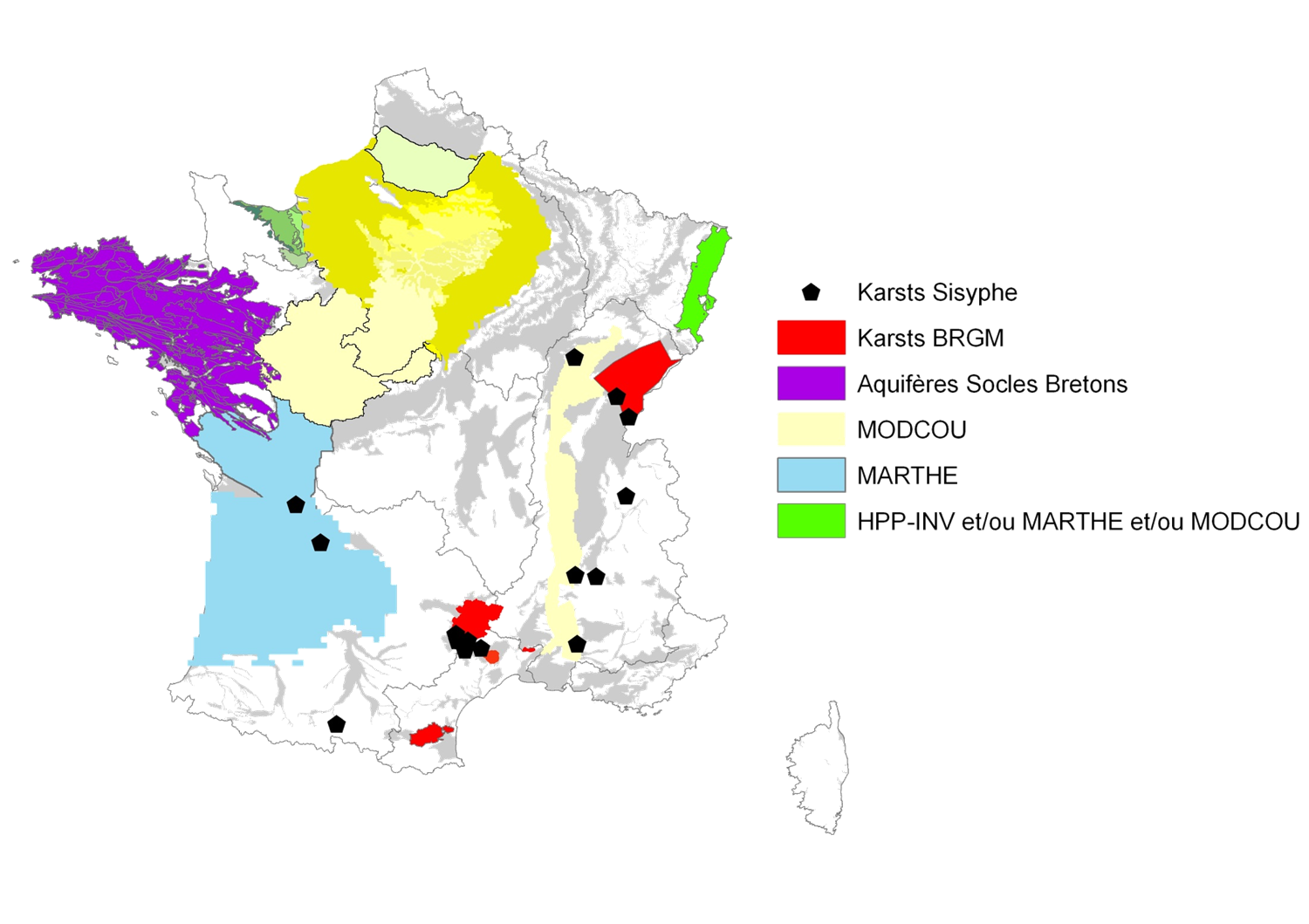

Contexte et enjeu

Le projet de modélisation hydrogéologique nationale est en gestation depuis longtemps entre les différents partenaires (BRGM, CERFACS, CNRS, Météo-France, MINES ParisTech), qui ont donc une vision assez claire des méthodes et des objectifs scientifiques. Le principe est de capitaliser les efforts de modélisations hydrogéologiques régionales déjà réalisées sur les bassins versants franà§ais dans une structure pérenne. Ces modélisations hydrogéologiques sont à ce jour constituées de modélisations régionales de bassins sédimentaires caractérisées par la simulation explicite d’aquifères pouvant àªtre multicouches et la représentation des échanges nappe-rivière (modèles HPP-INV du LHYGES, MARTHE du BRGM, MODCOU de MINES ParisTech), ou des modèles conceptuels représentant les aquifères karstiques (modèle GARDENIA donnant des informations sur les stocks en eau souterraine et leur interaction avec les eaux de surface). Un effort particulier sera mené sur les aquifères de socle pour lesquels Géosciences Rennes a déjà développé des modélisations simplifiées qui doivent àªtre généralisées et étendues à l’échelle régionale.

La capitalisation de ces applications dans un modèle hydrogéologique national sera réalisée via l’utilisation du coupleur OpenPalm du CERFACS, avec lequel Météo-France, MINES ParisTech et l’UMR Sisyphe/Métis ont déjà acquis de l’expérience, notamment à travers le projet de modélisation Eau-dyssée. Ce couplage permettra également l’estimation des bilans hydriques par des modèles externes tels que le schéma de surface SURFEX de Météo-France.

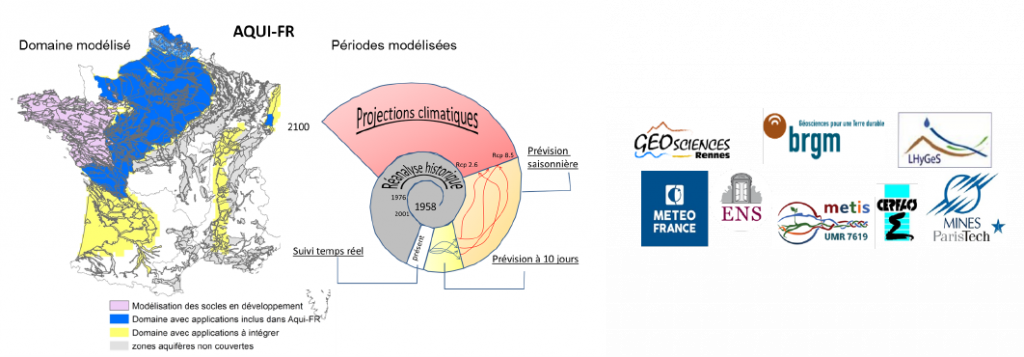

Le déploiement de la plateforme de modélisation hydrologique nationale permettra son exploitation pour le suivi en temps réel et la prévision à quelques jours jusqu’à l’échelle saisonnière des niveaux des aquifères et des cours d’eau associés. Elle pourra être mobilisée pour mener des études d’impact de changement climatique sur la ressource en eau.

La diffusion de ces résultats nécessitera un déploiement dans le Système d’Information sur l’Eau, qui pourra s’appuyer sur des structures existantes (BSH, ADES, …), mais qui devra être adapté aux résultats 4D que peuvent fournir ces modèles.

Le projet présenté ici vise donc tout d’abord, au développement de cette modélisation hydrogéologique nationale, à sa mise en place effective dans une structure lui permettant d’être exploitée opérationnellement, ainsi qu’à la réalisation d’une simulation rétrospective longue durée.

Le projet n’inclut donc pas l’exploitation complète de ce modèle, qui n’a, à ce jour pas vraiment d’équivalent. C’est pourquoi le potentiel d’exploitation de cet outil est détaillé ci-dessous.

Exploitation du modèle

Cette modélisation hydrogéologique nationale a pour objectif de fournir des informations fines à l’échelle nationale, notamment compatibles avec les masses d’eau de la DCE, mais n’a pas pour objectif de remplacer les applications détaillées à l’échelle régionale. Un des principaux intérêts du modèle est d’améliorer (voire de permettre) la diffusion opérationnelle d’informations sur les aquifères et leurs relations avec la surface. Les résultats pertinents sont: les niveaux piézométriques, les flux échangés entre les couches aquifères ainsi qu’entre les nappes, et les rivières. Quatre types d’applications sont actuellement envisagés :

- Ré-analyse historique : il s’agira d’une simulation qui fournira pour la première fois et de faà§on homogène à l’échelle de la France, l’évolution des aquifères et des flux échangés sur une période de plus de 60ans. De faà§on similaire à ce qui est fait dans l’application Safran/Isba/MODCOU (SIM) de Météo-France, cette simulation permettra d’estimer les normales climatiques, qui pourront alors être utilisées pour caractériser les situations hydrogéologiques.

- Suivi temps réel : application opérationnelle de fréquence quotidienne. Cette application fournira une vision nationale de l’état des eaux souterraines. Le développement d’indicateurs adaptés permettra de caractériser la situation de la ressource en temps réel, en complément des observations sur l’état du milieu. Ces indicateurs pourront alors àªtre intégrés dans le bulletin de suivi hydrologique sous la responsabilité des différents contributeurs (BRGM pour la partie eau souterraine).

- Prévision saisonnière : application opérationnelle de fréquence mensuelle. Il s’agit de prévisions basées sur un ensemble de prévisions météorologiques. Cette application fournira des prévisions de l’état des nappes, de leurs apports aux rivières et de débits d’étiage à 6 mois d’échéance. Un site web permet l’accès aux données aux membres du consortium et aux acteurs des services publics concernés.

- Projections climatiques : fréquence irrégulière, en fonction de la disponibilité des projections climatiques désagrégées et des besoins. Cette application permettra de donner une information actualisée sur l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines et sur leurs rétroactions avec la surface, toute chose étant égale par ailleurs (sans adaptation de l’occupation des sols ni des prélèvements notamment). L’objectif de ces projections est de permettre la diffusion à l’échelle nationale de l’amplitude des impacts du changement climatique au fur et à mesure des avancées en matière de projection climatique.

La gestion des résultats des modélisations nécessitera le déploiement de SIE adéquates permettant la diffusion aisée des synthèses et indicateurs, ainsi que l’accès à des utilisateurs recherchant des informations plus détaillées (cartes piézométriques, évolution à différents points…), aux gestionnaires et autres utilisateurs.

La réalisation d’études visant à tester des scénarios d’aménagement

régionaux n’est pas dans les attributions de ce modèle, qui reste à

visée nationale.

Droits et Utilisateurs cibles

Le modèle national étant principalement construit sur des applications hydrogéologiques existantes, chacun des partenaires devra s’assurer que ces applications sont libres de droit, et qu’ainsi, les résultats du modèle seront accessibles aux acteurs publics. Des conventions permettront de clarifier ces points.

Les utilisateurs cibles sont l’ONEMA, les Agences de l’Eau, les DREAL, le ministère, ainsi que les SPCs et le Schapi.

Évolution et Gestion du modèle

Ce projet ayant pour objectif de développer un outil « durable », il faut dès à présent prévoir la gestion à long terme du modèle qui devra forcément évoluer et progresser. à€ titre d’exemple, la gestion du modèle SIM, dont la structure informatique est plus simple et qui est utilisé en opérationnel depuis 10 ans, implique 2 ingénieurs à temps plein pour la gestion du code sur les systèmes opérationnels (uniquement partie Safran et Isba), l’archivage des sorties, les développements (transfert R&D) et les évolutions d’environnement informatique. La future couche de modélisation hydrogéologique nationale pourra s’intégrer dans la maintenance du système SIM, mais son évolution et son exploitation devront àªtre gérées par les hydrogéologues.

En termes d’évolution, ce projet offre plusieurs perspectives en termes :

- d’amélioration des processus physiques : meilleure intégration des aquifères de socle et karstiques, intégration de la reprise évaporative, réduction des pas de temps de calcul (infra-journalier) notamment pour l’estimation des échanges nappes-rivières… ;

- de développement : évolution des codes numériques et des techniques, notamment inversion des paramètres ;

- possibilité à moyen terme de traiter le problème du transfert de polluants diffus à l’échelle nationale (typiquement nitrate), si les flux lixiviés sont fournis (connexion avec le projet de modélisation agronomique national porté par l’INRA). Ce projet offre en outre des perspectives pour la participation à des projets européens.

Gestion du projet

La gestion du projet nécessitera la mise en place de comités de pilotage et d’utilisateurs, qui aideront notamment à la définition des prérequis pour la gestion des résultats dans un/des SIE adapté(s).

Le développement de ce(s) SIE devra être mené en parallèle à ce projet.

- Extension couverte par Aqui-FR

- Développement de la plateforme de modélisation

- Quelques résultats préliminaires

Extension couverte par Aqui-FR

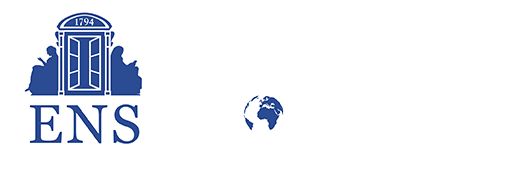

En Juillet 2016, Aqui-FR comprenait 8 applications MODCOU/Eau-dyssée, 5 applications Marthe et 6 applications karsts GARDENIA, toutes capables de réaliser des simulations synchrones à partir des flux issus du schéma de surface Surfex

Liste des applications hydrogéologiques distribuées incluses :

| Nom | Nombre de couches | Nombre de mailles souterraines | Modèle | Références |

|---|---|---|---|---|

| Basse Normandie | 4 | 37 667 | Eau-dyssée | Thierion 2007 |

| Basse Normandie | 10 | 93 800 | Marthe | Croiset et al., 2013 |

| Loire | 3 | 37 620 | Eau-dyssée | Monteil, 2011 |

| Marne Loing | 4 | 66 235 | Eau-dyssée | Viennot, Abasq 2013 |

| Marne-Oise | 2 | 45 904 | Eau-dyssée | Viennot, Abasq 2013 |

| Nord Pas de Calais | 10 | 917 126 | Marthe | Buscarlet et al., 2011 |

| Poitou Charente | 8 | 90 084 | Marthe | Douez et al., 2010 |

| Plaine Sud d’Alsace | 3 | 40 947 | Marthe | Noyer et Elsass 2006 |

| Seine | 6 | 41 609 | Eau-dyssée | Viennot 2009 |

| Seine-Eure | 1 | 57 306 | Eau-dyssée | Viennot, Abasq 2013 |

| Seine-Oise | 4 | 87 178 | Eau-dyssée | Viennot, Abasq 2013 |

| Somme | 1 | 66924 | Marthe | Amraoui et al., 2004 |

| Somme | 1 | 63 226 | Eau-dyssée | Korkmaz, 2007 |

Liste des applications karstiques incluses, et simulées avec le modèle GARDENIA adapté au Karst (cf D. Thièry, BRGM) :

Fontaine du Vaucluse, la Loue, le Lison, les Gillardes, les sources du Doubs, les Cents Fonts

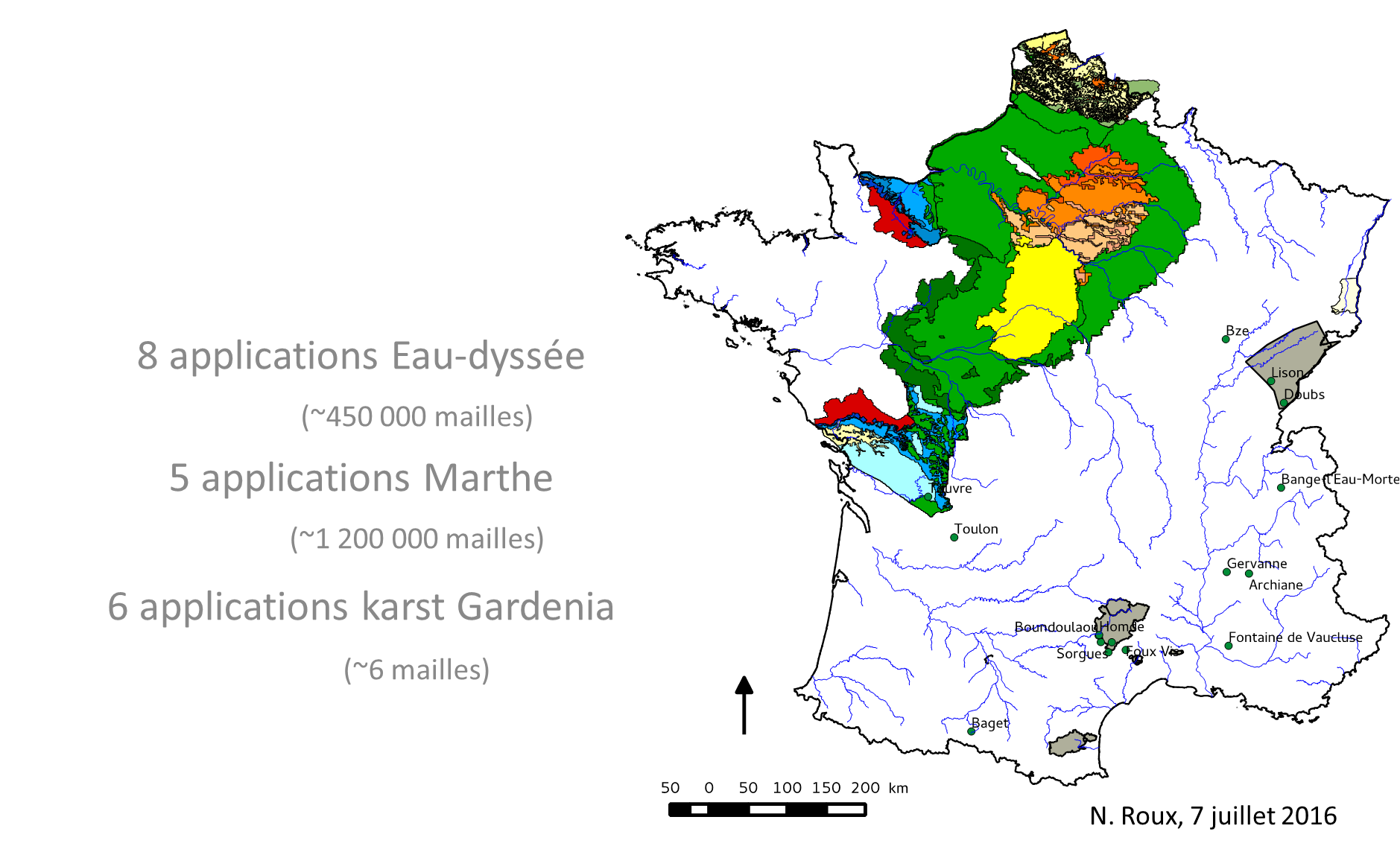

Développement de la plateforme de modélisation

La plateforme de modélisation est construite sur le coupleur openPALM du Cerfacs qui permet de connecter plusieurs codes de calcul de façon synchrone ou asynchrone et de gérer la simulation en parallèle de plusieurs instances de ces codes.

Ainsi, OpenPALM nous permet de gérer les différentes applications hydrogéologiques des 3 modèles (codes de calcul) intégrés à ce jour (ardenia en vert, Marthe en bleu et Eau-dyssée en marron). Ces applications tournent en parallèle sur des microprocesseurs différents afin de ne pas pénaliser le temps calcul. Toutes les applications sont connectées à un module de bilan hydrique en surface (en gris) qui transmet les flux d’eau simulés par Surfex et le forçage atmosphérique Safran.

Les applications transmettent leurs résultats à une unité de synchronisation (en vert foncé), ce qui permettra à termes de gérer des rétroactions entre la nappe et l’humidité des sols.

Plusieurs adaptations des codes sources ont été nécessaires pour que la plateforme Aqui-FR soit fonctionnelle et puisse tourner sur l’ensemble des machines de calcul notamment, les super calculateurs de Météo-France. Ainsi, il a fallu ajouter des instructions pour échanger entre modules et modèles, adapter la gestion des durées et dates de débuts des simulations, la gestion des conditions initiales et imposées sur la durée correspondante. D’autres évolutions sont prévues notamment pour faciliter la gestion des entrées-sorties, ou pour gagner en temps calcul.

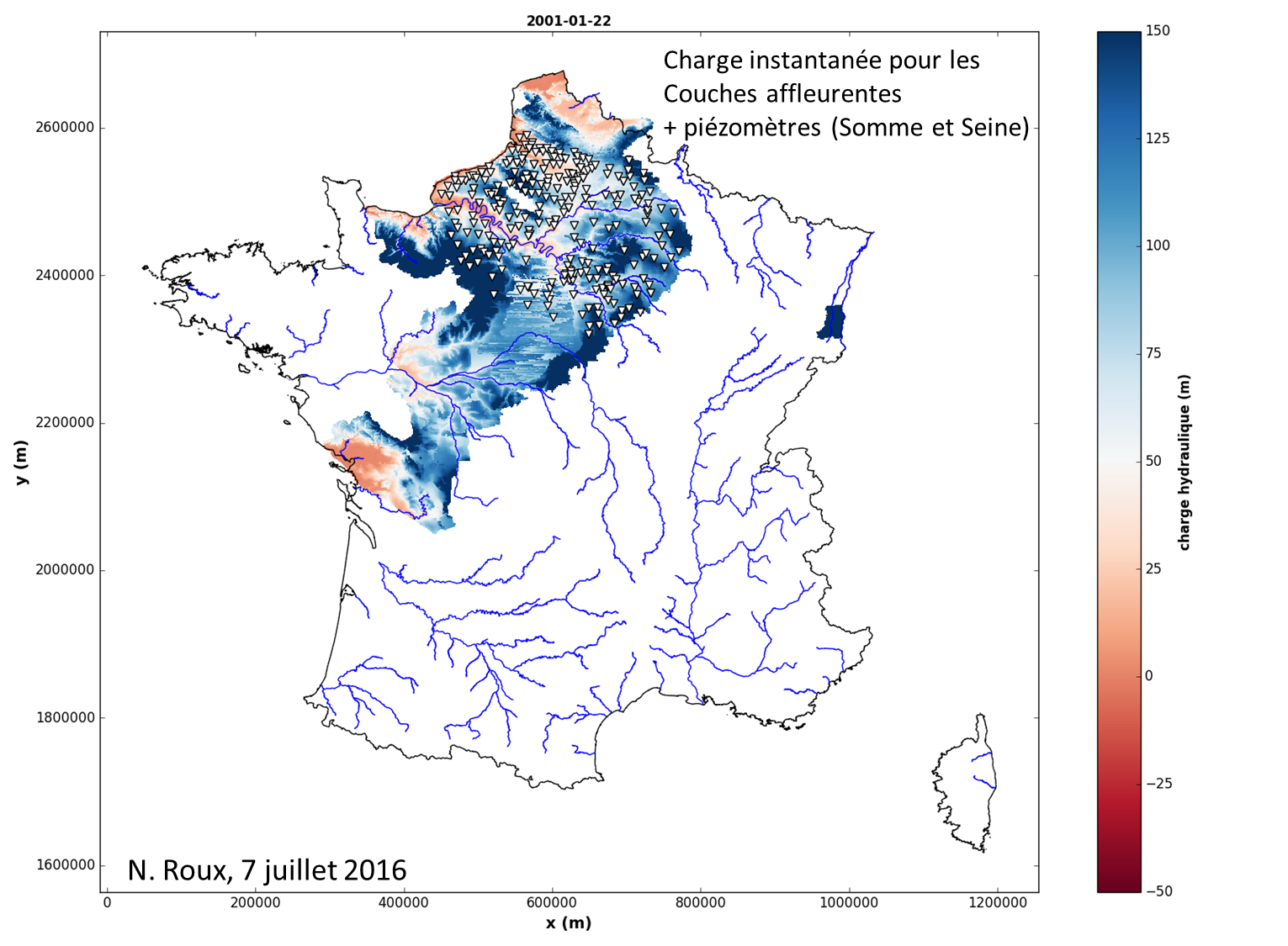

Quelques résultats préliminaires

La phase d’évaluation des résultats a commencé mi-2016. On présente ci-dessous quelques résultats très préliminaires

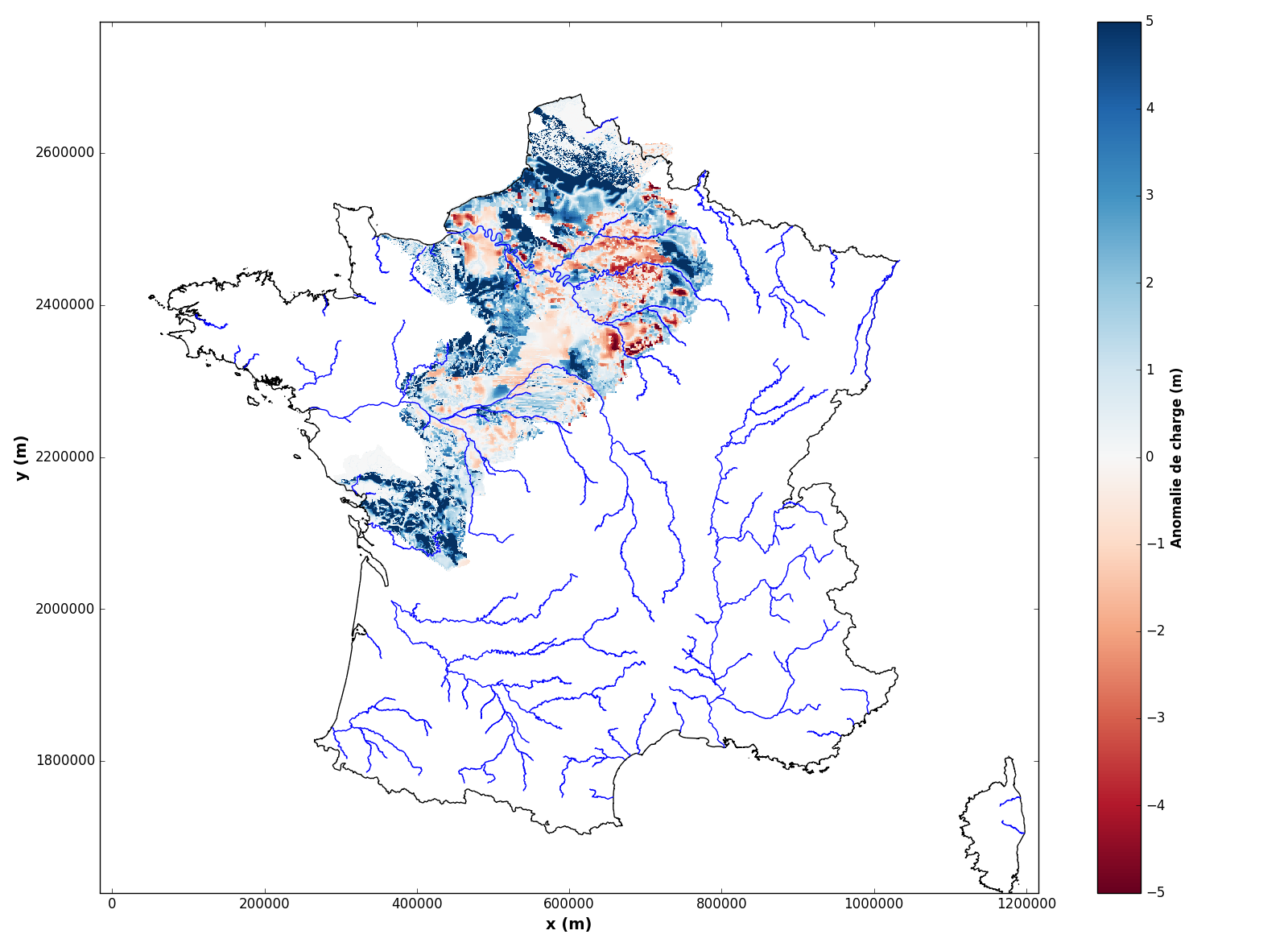

Carte de la charge piézométrique au 22 janvier 2001 sur les couches affleurantes des applications Aqui-FR, avec l’emplacement des piézomètres disponibles sur les bassins de la Seine et de la Somme.

Carte de l’évolution de la charge piézométrique des couches affleurantes par rapport à la moyenne annuelle en période de hautes eaux.

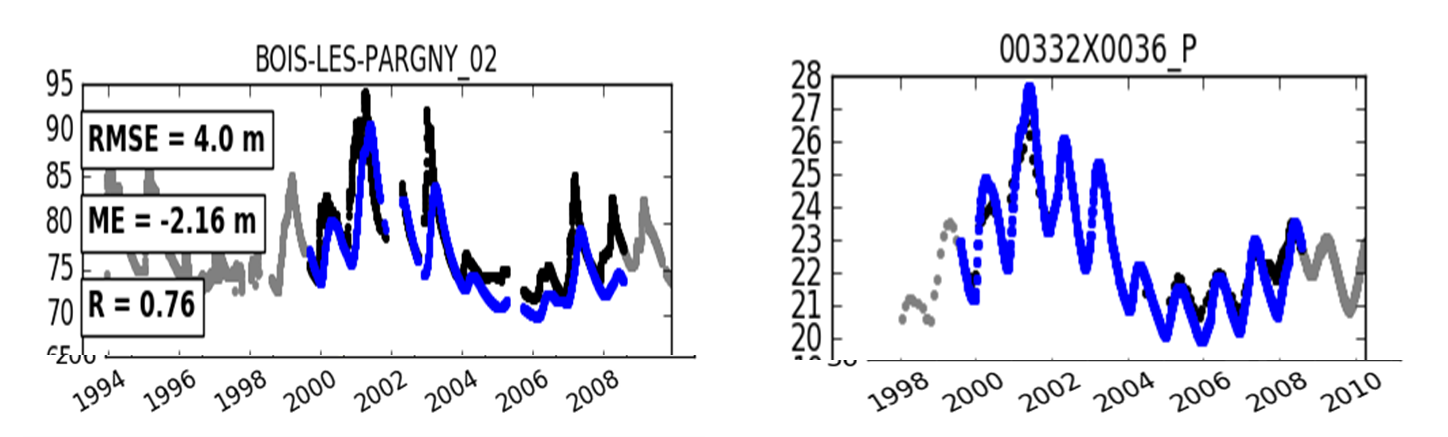

Comparaison à des chroniques piézométriques observées : à gauche, issue de l’application Marne Loing ; à droite, issue de l’application Somme Marthe, avec en noir les observations, en bleu, le modèle au moment où les observations sont disponible.

Animation présentant l’évolution de la charge piézométrique de la nappe de craie de la Seine par rapport à sa moyenne pluriannuelle entre 1999 et 2003 (à noter que la nappe de craie est captive en partie).

Rapports et articles (en français)

- 2018

- Evolution de la ressource en eau souterraine passée, présente et future estimée par Aqui-FR. (2018) rapport d’étape 2018 (16 pages)

- 2017

- Plateforme de modélisation hydrogéologique nationale Aqui-FR. (2017) Habets F., Amraoui N., Caballero Y., Thiéry D., Vergnes J.P., T. Morel, P. Le Moigne, N. Roux, J-R de Dreuzy, L. Longuevergne, Ackerer P., Fadji Maina, B., Besson, P., Etchevers, F. Regimbeau, et P. Viennot. rapport de fin de 1ere phase, Mai 2017, 104p

- 2015

- Aqui-FR, un système multi-modèle hydrogéologique à l’échelle nationale. (2015) Habets, F., Ackerer, P., Amraoui, N., Augeard, B., Besson, F., Caballero, Y., J-R de Dreuzy, P. Le Moigne, L. Longuevergne, E. Martin, T. Morel, F. Regimbeau, M. Rousseau, P. Rousseau-Gueutin, D. Thiéry, J.-M. Soubeyroux, J.-P. Vergnes et P. Viennot Géologues, (187), 105-109 (lien)

- Aqui-FR, un système multi-modèle hydrogéologique à l’échelle nationale, Rapport de fin de première année, (2015) Habets, F., Ackerer, P., Amraoui, N., Besson, F., Caballero, Y.,J-R de Dreuzy, P. Le Moigne, L. Longuevergne, E. Martin, T. Morel, F. Regimbeau, M. Rousseau, P. Rousseau-Gueutin, D. Thiéry, J.-M. Soubeyroux, J.-P. Vergnes et P. Viennot, 40 pages (lien)

Présentations en anglais

- Oral presentation and poster at the IAH meeting in Montpellier in septembre 2016

- Oral presentation at the IGEM in Paris in october 2016

Présentation en français

- présentation : Le projet Aqui-FR: un outil pour améliorer nos connaissances sur l’évolution passée, présente et future des eaux souterraines en France lors de la rencontre Gestionnaires-Chercheurs à l’AFB mi Novembre 2017

Liste des contacts dans les laboratoires partenaires

- Florence Habets, LG-ENS, Paris, France

- Nadia Amraoui, BRGM, Orléans, France

- Patrick Le Moigne, CNRM, Toulouse, France

- Pascal Viennot, Centre de Géosciences MINES-Paristech, Fontainebleau, France

- Thierry Morel, Cerfacs, Toulouse, France

- Jean-Raynald de Dreuzy, Géosciences Rennes, Rennes, France

- Philippe Ackerer, LHYGES, Strasbourg, France

- Pierre Etchervers, Météo-France DCSC/AVG, Toulouse, France